静電気

静電気

冬になると、セーターを脱ぐときやドアノブに触れるときにパチパチと静電気が発生する。今日は、静電気の性質について詳しく考えていこう。

まずは簡単な実験から考えてみよう。ティッシュペーパーでこすったストローを2本用意する。そのうち1本をテーブルの端に置いた消しゴムなどに虫ピンで固定してぶらさげる。

ぶらさげたストローにもう1本のストローを近づけると、ストローは遠ざかる向きに動く。このことから、2本のストローの間には反発し合う力がはたらいたということが分かる。

続いてぶらさげたストローに、ストローとこすり合わせたティッシュペーパーを近づける。すると、ストローはティッシュペーパーに近づく向きに動くのだ。このことから、ストローとティッシュペーパーの間に引き合う力がはたらいたことが分かる。

この実験を説明するため、プラスとマイナスの電気を考える。2本のストローは同じ種類の電気を持っていて、ティッシュペーパーはストローとは別の種類の電気を持っていると考えるわけだ。

- 同種(+と+,-と-)の電気は反発し合う。

- 異種(+と-)の電気は引き合う。

- 離れてはたらく。

プラスやマイナスの電気を帯びることを「帯電」という。ストローがマイナスに帯電したとすれば、ティッシュペーパーはプラスに帯電したことになる。

プラスになりやすいかマイナスになりやすいかは、こすり合わせる物質の組み合わせによってある程度決まっている。この表を「帯電列」と呼ぶ。

放電

雷は、雲がマイナスに帯電し、地面との間に高電圧が生じると発生する。普通、空気中を電気は流れないが、数億ボルトもの高電圧になると電気が流れるのだ。このような現象を「火花放電」と呼ぶ。火花放電は、誘導コイルと呼ばれる装置を用いることで実験室でも見ることができる。

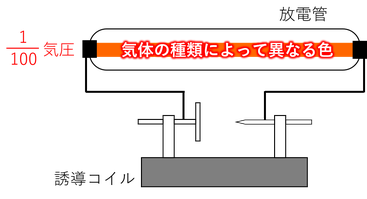

誘導コイルを放電管につないで高電圧をかけ、放電管内の気圧を下げていくと、100分の1気圧(約1000Pa)程度で気体の種類によって異なる色で光るようになる。これを「真空放電」という。空気だと紫色、ネオンだとオレンジ色に光る。

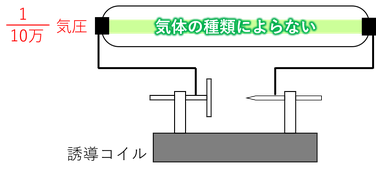

しかし、10万分の1気圧(約1Pa)に近づくと、気体の種類によらず黄緑色に光るようになる。この線を「陰極線」と呼ぶ。

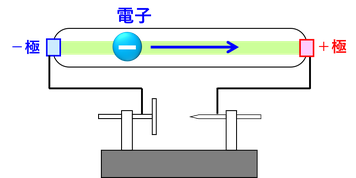

陰極線について詳しく調べてみると、その正体はー極から生じるマイナスの電気を持った粒子であることがわかった。この粒子は、今では「電子」と呼ばれている。

帯電の仕組み

放電管の-極から電子が飛び出すということは、導線内も電子が流れていると考えることができる。導線内には自由に動くことができる電子が多数存在していて、その電子が導線内を流れているとき、導線内を電流が流れたと呼んでいるわけだ。電子は、電池の-極から+極へ向かって導線内を流れる。ただし、電流は電源の+極から-極へ向かって導線内を流れるものと決められているから、電流の向きと電子の向きが逆になってしまっている。注意!

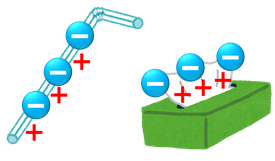

ストローやティッシュペーパー内を電流は流れない。それは、金属内のように電子が自由に動き回ることができないからだ。しかし、自由に動き回れないだけで電子は存在している。また、マイナスの電気を持った電子と同じだけのプラスの電気も含まれている。この状態を「電気的に中性である」という。

電気的に中性な状態から、ストローとティッシュペーパーをこすり合わせると、ティッシュペーパーからストローへ電子が移動する。その結果、ストローはマイナスの電気が増え、ティッシュペーパーはマイナスの電気が減ってプラスが多い状態になる。これを、ストローは「マイナスに帯電した」、ティッシュペーパーは「プラスに帯電した」と表現しているのだ。